意東海岸の遊歩道をさらに東へ進むと左手に漁船が並んでいる。

意東漁業の船です。

環境変化が激しい現代、

中海を直で感じる意東漁師に想いを聞いてみたい。

中海の厳しい現状がみえました。

意東漁業の歴史は古く明治時代まで遡ります。

中海珍味である『赤貝』は江戸時代松江藩の出雲名物番付にも登場しており、中海の水産物が古くから愛されていたのが伺えます。

中海は赤貝(サルボウガイ)をはじめ、

ゴズ、サヨリ、スズキ、エノハ、アオデガニ、

ウナギ、マガキ、オダエビ、モロゲエビなどの

十珍が採れる他、赤貝の養殖が行われています。

語るのは中海漁業協同組合の外谷組合長。

過去には年間1600t採れ出荷量が全国1位であった赤貝も今では2t〜6.8t程に減っているとのこと。

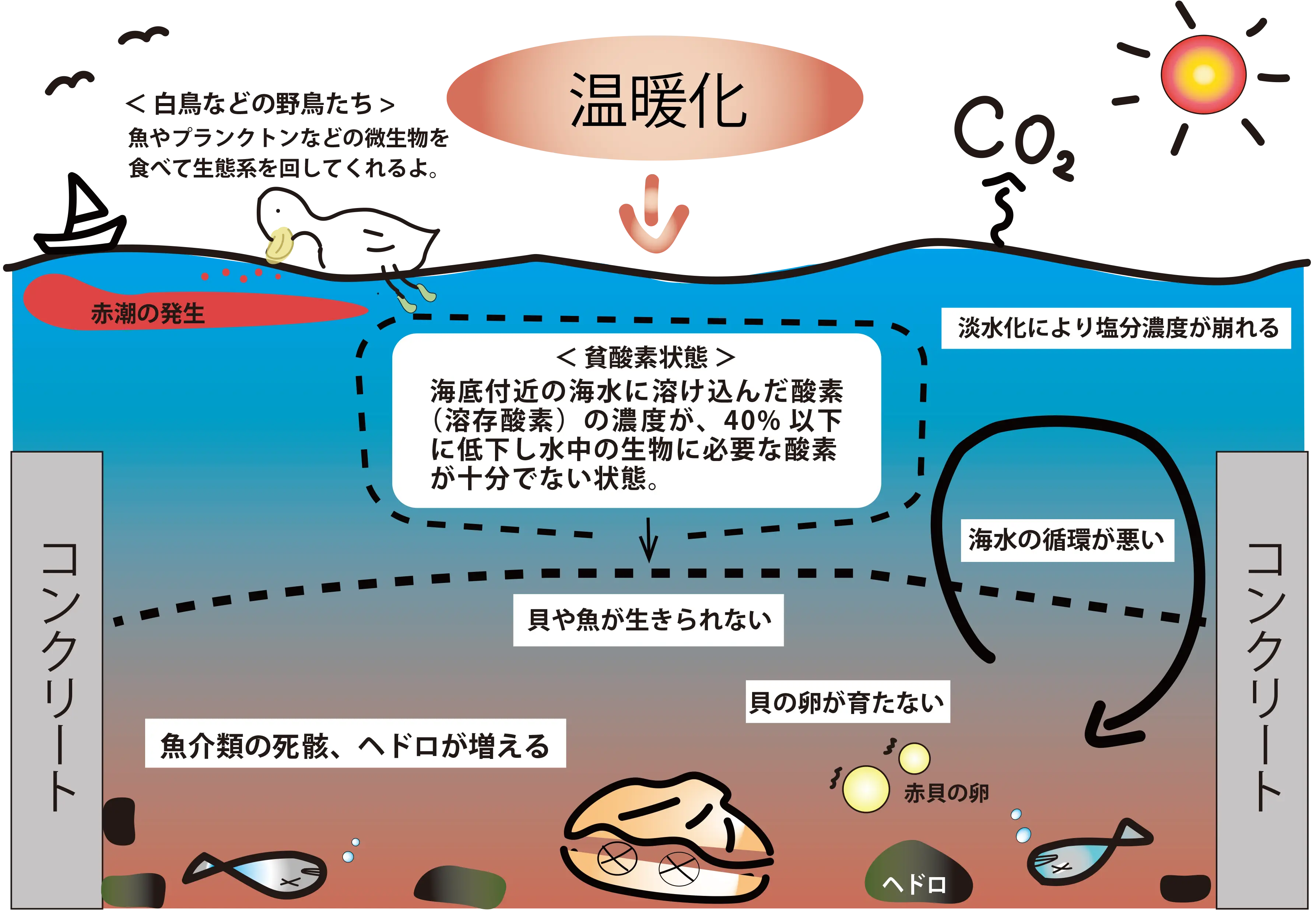

原因は中海の水質変化と干拓事業による環境変化と続ける外谷さん。

中海の貧酸素状態が続き赤貝をはじめとする魚介類が育たない、生きられないという事態が起きているという。

長期にわたる中海干拓事業で中海が閉鎖的になり海底のコンクリートによる形状変化で海水の流れが悪くなっている事も大きな原因と話される。

大事なのは酸素濃度と塩分濃度のバランス。

日々中海の環境保全に取り組まれています。

海の貧酸素って?